2019-06-03 14:20:56

我国自古以来笃信风水之说,特别强调与环境对话,与大自然对话,无论是建房造宅还是殡葬事宜,“风水”往往也是最为讲究的一环。但正因如此,这门学说讲究却给了“土夫子”们又一个盗墓的捷径或是参照物,群山环抱之中的风水宝地往往也是大墓所在,更有甚者能据此推断出墓室所在,故诸如“北邙山”之类的风水宝地早已是十墓九空,生前的精心布置到头来还是没能逃脱搬空盗净的下场。

2013年冬季,杭州临安西北郊外的将军山上,一处工程正如火如荼地开展着,然而前来勘探的考古队员却在将军山南麓的一处小山坳上发现了不对劲。山坳两边顺延山势延伸出来的两块就如同一人伸出两臂,准备合掌抱拳的样子,刚好把山坳抱在了“怀里”,左边延伸出的部分,古人称之为“青龙抱手”,右边一块叫“白虎抱手”,而且背靠着将军山,这完全符合传统的堪舆学说中的风水宝地的特征。这样特殊难得的一个地方让考古工作人员怀疑,这初小山坳难道就是古墓所在。

当然,人们能得出这样的推断也不完全是基于山坳特殊的地势,当地民间也传闻,正是因为有一位古代将军葬在此地,“将军山”才因此而得名。一番思虑之下,专家们决定先勘探一番再做定夺,没想到几探铲下去还真打出了一座古墓,而且还是一座巨墓,足足有三千平米左右,这样的墓葬规模在临安市可谓前所未有。大墓给人们的惊喜不止于此,在右边的“白虎抱手”的土层中也有异常,主体是自然形成的土层,但很多部位却是人工填充的杂土;左边的“青龙抱手”的整个坡体的土层下也全是夯土层,也就是说这完全是人工筑造的,而且这座巨墓上方的封土深度更是达13米。

获知了这一信息后,临安市考古研究所和临安市博物馆组成了联合考古队,开始着手对古墓的挖掘。在布好探方和探沟后,发掘工作先从被山坳环保的缓坡开始,然后向依山而建的封土堆逐步推进。众所周知大墓的封土并不是随意把土一堆就完事了,而是人为地一层一层夯上去的,这座大墓的封土层竟达到了惊人的30层,且每层都是3000平米的工程量。从顶部开始的夯土最为结实,每隔基层就铺一层木炭防潮,每一层堆土的致密度和包含物也是独树一帜。从探沟挖出的泥土来看,石块之间掺杂了大量石灰浆。靠近墓室两边用的是粘土快和一些风化山岩颗粒,这样石块堆砌的墓室做不仅密封,更能有效防盗。

这座大墓但从规模和工艺来看,墓主人身份一定不简单。首先,根据封土的结构特点来看,墓葬的年代应该是在宋朝年间,而宋朝有一个标签,那就是“富”。考古队采用的是“大揭顶”的发掘方式,两个月后封土清理完毕,人们在墓室的周围还发现了一个近两百平米的河卵石堆成的“小广场”,其构成不仅包括了通道、地坪、拜坛、水渠等,规划得错落有致,但却找不到寝园和享殿之类的墓前建筑。除了三十层封土的保护,它的左右和后壁都是利用山体的基岩开凿的,侧墙还砌了五层砖,再加上有石块组成的金刚墙挡着,可谓是密不透风,按理来说要想盗掘这种墓室绝非易事。

但事与愿违,专家们还是发现了几处直通墓室的盗洞。有了盗洞就意味着大墓里面的物件很有可能已经被盗空盗净,果不其然,除了在左侧壁龛内发现一具头骨遗骸和地下的十几枚唐宋铜钱外,墓室中的棺椁文物早已被洗劫一空。含有墓主信息的文物遭到破坏,所以专家们只能寄望于壁龛中发现的离奇头骨。经检测,盗坑中的这颗头骨属于女性,且所在年代为宋代,也就是说她很有可能就是“将军墓”中的墓主人之一,但头骨出现在壁龛中应属偶然。

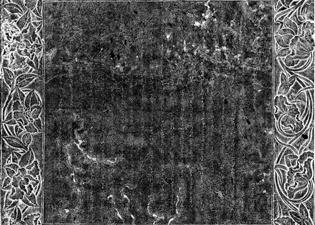

很快,人们在封门金刚墙下发现了墓志铭,那是一块八十平方厘米见方的石板,四面边缘刻有缠枝花卉纹,而且密密麻麻刻了差不多一千字。经过仔细清洗辨认,墓主人的身份还是搞清楚了,上载“拙全老人姓洪氏,名起畏字义立,世居天目山下”,但专家们翻遍《宋史》和《临安县志》都没能发现有关此人的记载。按理来说,如此豪华的高规格大墓,其墓主人身份一定非同一般,但为何史书和地方志中都没有对其只言片语的记载呢?第一块墓志的谜团尚未解开,专家又在坍塌的盗洞中发现了第二块墓志,这块墓志是“拙全老人”亲自为妻子郎氏撰写的,志身讲述了郎氏的生平和品德,郎氏则是将军山脚下的郎碧村人,祖父是南宋武林侯郎简,父亲的封爵是新丰君,虽然郎氏只活了38岁,但身份却着实不低。

难道这座墓会是夫凭妻贵而修筑的普通大墓?专家经过不断地整理翻阅后竟真的在史书中翻到了对墓主的只言片语的记载。在《宋史·文龙传》中提到“知临安府洪起畏请行类田,似道主其说”,而“似道”说的正是贾似道,这段记载说明了洪起畏是临安知府,而且很受贾似道赏识,其本人地位也确实不低。以他这样的身份地位,墓前又怎会不设祭拜场所,而且连史书也是一笔带过呢?在《元史》有这么一段话:知镇江府洪起畏遁,总管石祖忠以城降”,这里说的就是元军南下时,时任知府的洪起畏竟然临阵脱逃了,这也是先前所发生的怪事的合理解释。

在解读墓志的过程中,专家们还在洋洋洒洒千字的墓志铭中发现了洪起畏对那次“临阵脱逃”的辩解。他强调,前线失败的原因是因为大将孙虎臣未战先退,继而引发大军崩溃,他也只能随军逃亡,最后来到了妻子的郎碧村归隐终老了。由于背着巨大的人生污点,元人编撰的《宋史》就并未对他立传,家乡的地方志当然也不会提到此人此事。